|

各地の菜の花栽培情報です。

農作物は適作適地が基本です。菜の花を植えたくても湿地なので適さなかった、春が遅く米の裏作にならないので植えられないなどの声も届いています。

また、菜の花を植えて菜の花祭りをし、その後は緑肥として鋤き込み、甘味のある「菜の花米」を作っているというところもありました。色々な可能性と限界のある菜の花栽培の情報をそのまま伝えたいと考えていますので、栽培された方のご一報をお待ちします。

循環型生産体制を目指して

阿蘇外輪山南側に広がる吉無田高原の自社農場では、草原を開墾した約15町に「なたね」を植えつけました。

標高6~700mの高原では冬の訪れが早く、初年度は早霜の被害を受け、順調に生育したなたねは全体の約4割程度と、大きな試練に見舞われ、改めて自然の力の大きさを思い知らされました。

そうした苦労もありましたが、ようやく菜の花が高原一面を鮮やかな黄色に染めるようになりました。

「お客様に安心・安全な商品を提供するために、原料から自分達で作ろう」と始めた自社農場でのなたねの栽培。毎年春にはなたねの収穫を行い、一部は当店の商品「地あぶら」として出荷します。何分、農業は素人なので思い通りにいかないことも多々ありますが、これからも無農薬栽培にこだわり、当店の理想とする“循環型生産体制”の確立を目指し一歩ずつ頑張ってまいります。

模索のなかで、確かなものへ ”ノーモア 温暖化”

九州産廃株式会社

(Tel 0968-24-1193 Fax 0968-27-2927)

今、人類はひとつのターニングポイントにある。

そのキーワードは「地球温暖化」であり、化石燃料からの脱却である。

新たなエネルギーの模索、それは様々な方面で行われている。取り上げれば枚挙に暇がないが、たとえば風力発電、太陽電池、燃料電池、そしてさらに自然に近い形のエネルギー「バイオエネルギー」がある。バイオディーゼル燃料、バイオエタノール燃料はその双璧であろう。

私たち九州産廃は、昨年4月頃よりバイオディーゼル燃料の事業化に着手した。一方、事態は遥かに先行していた。菜の花の栽培である。6月、5ヘクタールの菜の花畑は収穫期を迎えていた。

コンバインによる刈り取り、脱穀、そして、乾燥、搾油と収穫は段取りよく進んだ。出来上がったバージン油の一部は「バイオディーゼル燃料研究」の原料に使用され、また、一部は夏祭りで地域の住民に配り喜ばれた。

菜の花油を食用に利用し、使用した廃食用油をディ-ゼル燃料に、というサイクルは、まだ昨年段階では必ずしも円滑に機能していなかった。

今年は、昨年に倍する約10ヘクタールの菜の花畑が収穫期を迎えている。BDF製造プラントも導入された。

九州産廃の「菜の花プロジェクト」は、その大きな車輪が自らの力で轍を刻みながら進み始めようとしている。

3.5反から280キロの菜種を収穫

大津町女性の会 会長・坂本晶江

昨年11月にまいた菜種の収穫は5月24日無事に終わりました。間さんに紹介された菊池市の東さんにコンバインで一気に刈ってもらい、乾燥も機械でお願いしました。

3.5反から、280キロの菜種がとれました。大満足です。

菜種は熊本市小の金守製油所にもっていきました。菜種7キロに対して、1升の割合で交換します。お金はいりませんと事前の電話で説明をうけていたとうり、280キロの菜種が40本の菜種油となって戻ってきました。とてもうれしかったのですが、それ以上に、工場内を見せていただき、説明をうけてびっくりしました。

金守さんは三代目で機械は大正時代のものをそのまま使っており、純粋に圧縮だけで油を絞っています。4ヶ月かけて自然沈殿させて上澄みを菜種油として売っているそうです。

精製しないため。ミネラルが豊富で酸化しにくいので、免疫療法されている水前寺の橋本先生ご推薦の油だそうです。

金守製油所の奥様に「うちの油はBDFになるような油ではありません。最後の一滴まで食べられます」といわれましたが、説明を聞いて納得しました。

私たち大津女性の会のメンバーは菜種はまいたけれど、油がとれるかどうか心配していましたが、身体によい菜種油を手に入れて幸せです。

金守さん、これからも昔ながらの製法を続けてください。

BDFを守るため、他の廃食油を集めようと思います。

一反なら手作業でもできる

有機生産グループ・百草園 熊本県鹿本郡植木町今藤1140-1

TEL.FAX/096-273-1927

種苗交換会でもらってきた「なたね」をいつか作付けるときのために種をとり続ける目的で、何年かつくったことはありますが、油を採るために本格的に作ったことはありませんでした。今回初めて1反歩という広さで栽培してみました。水田裏作なので蒔き時期は結構遅くなりましたが、大きく排水溝をきり、2回ほど土寄せ中耕を管理機で行っただけで、期待以上のの出来でした。天候が良かったのかもしれません。

種苗交換会でもらってきた「なたね」をいつか作付けるときのために種をとり続ける目的で、何年かつくったことはありますが、油を採るために本格的に作ったことはありませんでした。今回初めて1反歩という広さで栽培してみました。水田裏作なので蒔き時期は結構遅くなりましたが、大きく排水溝をきり、2回ほど土寄せ中耕を管理機で行っただけで、期待以上のの出来でした。天候が良かったのかもしれません。

シートの上で回転棒(ぶりこ)でたたいて脱穀する昔ながらのやり方でやりましたが、3人かかって、大変といわれる脱穀作業もほぼ一日で終えることが出来ました。

興味深かったのは、脱穀しているのを見て村の年輩者達がとても喜んだことです。昔は3畝、4畝位の広さで自家用の菜種をどこでも植えていて、同じように脱穀して、油屋さんに持って行き、絞ってもらっていたものだそうです。

いつの間にか経済効率のために1?2品の商品作物だけを、農薬と化学肥料に頼って作り続ける生活に変質してしまった農業。気づいたときには失ってしまっていた自給や百姓生活の喜びや醍醐味、少しでも取り戻したいものです。

3年前から自給用に作付けています

里奏園 寄元和浩 熊本県鹿本郡植木町豊田538

菜種の作付は 三年前から油の自給用にと始めました。最初、どのくらいできるのか期待しながら米の裏作に種をまき、春に絞った油は自給には十分な量できました。毎年、春には一面に広がる花は目をなごませてくれて、油カスは畑の肥料に使っています。 苦労して作る油なので、大切に使い廃食油はほとんど出ません。

菜種の作付は 三年前から油の自給用にと始めました。最初、どのくらいできるのか期待しながら米の裏作に種をまき、春に絞った油は自給には十分な量できました。毎年、春には一面に広がる花は目をなごませてくれて、油カスは畑の肥料に使っています。 苦労して作る油なので、大切に使い廃食油はほとんど出ません。

昨年からは、廃油から出来たBDFが市販されていることを知り使っています。燃料の性質と機械の関係から夏場のみ使用で排気が化石燃料ほど臭くなく、むしろ芳ばしい香り。

これからは菜種の作付けを体験を通して、苦労して作られる油を無駄にしない事、リサイクルの大切さなどもっといろんな人たちに感じてもらいたいと思います。

子供たちと菜の花植えています

農事組合法人宮地岳営農組合

熊本県天草市宮地岳町5434-2 JA本渡五和宮地岳支所内

菜の花の作付面積は30ヘクタール。汎用コンバインで刈り取るため、ばら蒔きで背丈も50センチメートルくらいと小さめに育てる。5月の初旬には収穫。収穫後は営農組合が農家から、菜種を買い取り、搾油機で搾油し、地域で取れた油というブランドで売り出そうと考えている。

菜の花の作付面積は30ヘクタール。汎用コンバインで刈り取るため、ばら蒔きで背丈も50センチメートルくらいと小さめに育てる。5月の初旬には収穫。収穫後は営農組合が農家から、菜種を買い取り、搾油機で搾油し、地域で取れた油というブランドで売り出そうと考えている。

また、県立天草高校では、農業委員の指導の下、苗から育てた菜の花から菜種を収穫した。同校近くの休耕田35アールに平成15年11月に植え付け、生徒が大切に育ててきた。収穫作業は生徒50人と同市の職員、農業委員ら40人が参加し、菜の花の刈り取りから、さやをふるいにかけて菜種を取り出すまで、すべて手作業で行った。

また、県立天草高校では、農業委員の指導の下、苗から育てた菜の花から菜種を収穫した。同校近くの休耕田35アールに平成15年11月に植え付け、生徒が大切に育ててきた。収穫作業は生徒50人と同市の職員、農業委員ら40人が参加し、菜の花の刈り取りから、さやをふるいにかけて菜種を取り出すまで、すべて手作業で行った。

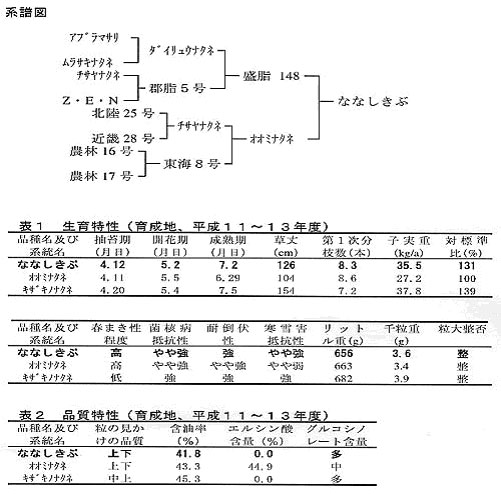

菜の花プロジェクト推奨品種 『はななしきぶ(農林49号)』

熊有研 菜の花プロジェクトより

1.育成機関

農業技術研究機構 東北農業研究センター 作物機能開発部 資源作

物育種研究室

2.来歴

育成期間:平成3年~平成13年(播種年度、11年間)

交 配 親:盛脂148 × オオミナタネ

※育種・選抜により系統造成した盛脂148(無エルシン酸)とオオミナタネとの交配により

できた品種であり、遺伝子組換えはされていない。

3.主要特性

・子実油中にエルシン酸を含まないので食用に適する。

・春まき性が高いので、関東以西の温暖地栽培に適し、成熟期は中生である。

4.特性概要

・ 成熟期は中生で、「オオミナタネ」に比べて、収量(子実重)が多い。

・春まき性が高く、温暖地に適する。

・耐倒伏性は“強”、寒雪害抵抗性は“やや強”であり、いずれも「オオミナタネ」より強い。

・菌核病抵抗性は“やや強”である。

・草丈は“中”である。

熊有研の菜の花プロジェクトでは、作付けする品種として

① 遺伝子組み替えされていない品種であること

② 食用油としてエルシン酸を含まない品種であること

を考えて選んでいます。

【ナナシキブは国内で開発された、それらの条件を満たす品種です。】

更新日時:2012/02/01

|